Grandi dipinti, celebri artisti del passato alle prese con il disegno, la fotografia che immortala la Storia e un mito letterario (e non solo): in queste settimane si sono inaugurate in Italia mostre diverse tra loro ma molto interessanti, che val la pena visitare in una fuga d’autunno dedicata all’arte e alla bellezza nelle nostre città.

Matisse a Mestre

Un viaggio nei capolavori e nei luoghi che li hanno ispirati, tra le luminose atmosfere mediterranee, punti geografici e dell’anima, sfondi di vicende artistiche e fondamentali per l’evoluzione dell’arte moderna europea. Arriva a Mestre la mostra “Matisse e la luce del Mediterraneo”, in programma presso il Centro Culturale Candiani dal 28 settembre al 4 marzo dell’anno prossimo.

Il nuovo progetto espositivo è dedicato ad un maestro delle avanguardie del ‘900, Henri Matisse, maestro e capostipite dei Fauves – le belve, i selvaggi – e perciò posto in mostra e in dialogo con artisti con i quali condivise vicende biografiche e rivoluzioni artistiche; pittore della gioia di vivere, delle emozioni profonde, tradotte in colori forti, vivaci, innaturali. E, soprattutto, interprete della luce: centro della ricerca di Matisse, come di quegli artisti che miravano a catturare l’abbagliante bellezza del Mar Mediterraneo, del Midi, il Mezzogiorno francese.

Luce e colore sono quindi il fulcro della rassegna, insieme all’importanza, quasi un’ossessione, del disegno per Matisse. In mostra oltre cinquanta opere, partendo dalle raccolte di grafica della Galleria Internazionale d’Arte Moderna poste accanto ai capolavori del maestro provenienti da diverse e importanti istituzioni museali d’Italia e del mondo. Sette le sezioni per indagare la sua poetica artistica e la sua vita, dall’amicizia tra Derain e Matisse, in viaggio sulla costa mediterranea della Francia nell’estate del 1905, alla centralità di alcuni luoghi, come Nizza, Arles, Saint-Tropez, quest’ultima divenuta icona dell’arte e della cultura del Novecento.

Parte del percorso espositivo è anche il progetto Come Matisse, l’opera collettiva realizzata dai ragazzi del Summer Camp Musei in gioco, una speciale installazione creata con la tecnica del papier découpé inventata da Matisse. Durante il campo estivo i partecipanti hanno “disegnato con le forbici” le proprie forme, ispirate alle sagome colorate che il maestro francese inventa nella sua maturità.

I grandi del Novecento a Padova

E Matisse è protagonista, insieme ad altri grandi del Novecento, anche a Padova, a Palazzo Zabarella, che mette in scena Capolavori del disegno dal Museè de Grenoble. Insieme all’artista de “La danza” sono esposti lavori di Picasso, Modigliani e Mirò, dal 5 ottobre al 12 gennaio.

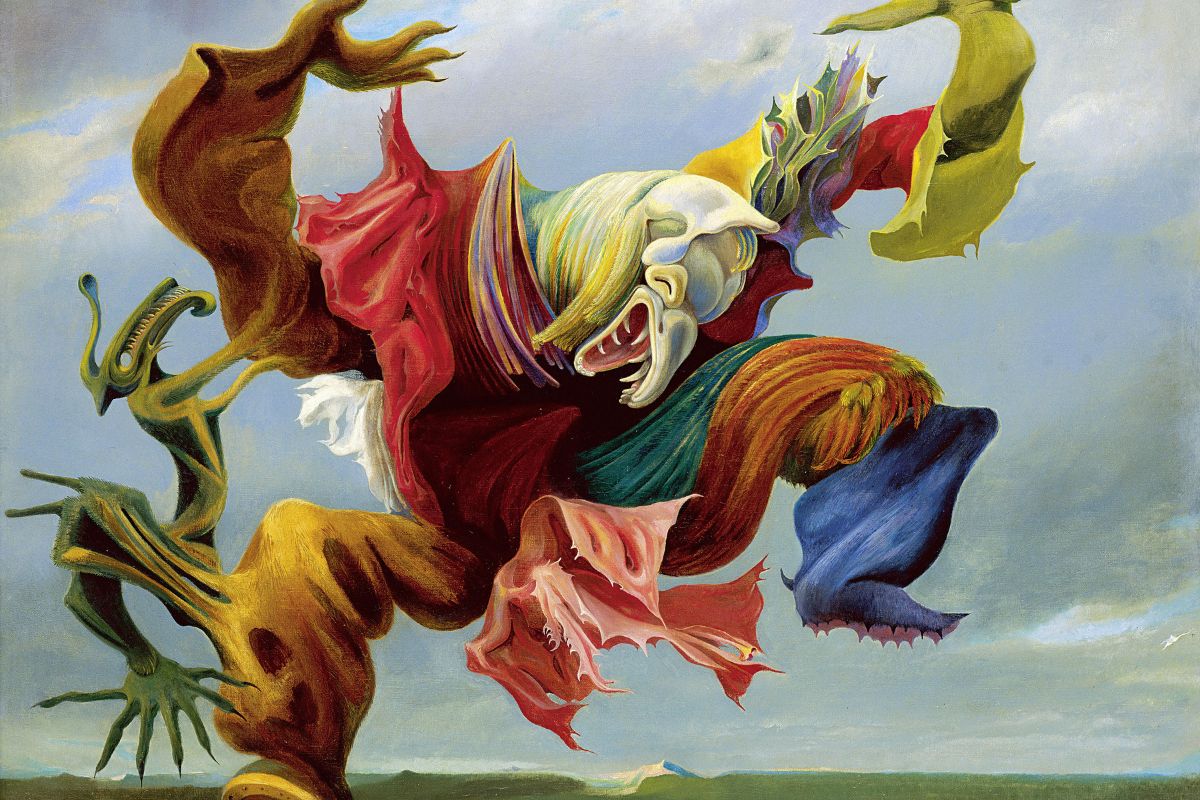

In mostra ci sono dunque i grandi protagonisti delle avanguardie post-impressioniste sviluppatesi prima e dopo la guerra, «passando dalle sperimentazioni del cubismo alle provocazioni del dadaismo, alle proiezioni oniriche del surrealismo, all’astrazione, ma tenendo sempre conto della longevità e validità della figurazione prepotentemente riemersa tra gli anni venti e trenta, a ridosso delle istanze del cosiddetto ritorno all’ordine», spiega Fernando Mazzocca, direttore scientifico di Palazzo Zabarella.

Lo spazio privilegiato dato al disegno fin dalla sua fondazione ha fatto sì che il gabinetto d’arte grafica del museo di Grenoble diventasse, per l’arte moderna e contemporanea, il più importante di Francia dopo quello del Museo nazionale d’arte moderna – Centre Pompidou, grazie alle opere di grandi protagonisti delle avanguardie del XX secolo.

La selezione proposta a Palazzo Zabarella riunisce 47 artisti e più di 130 opere, offrendo l’opportunità di scoprire le diverse tecniche e i differenti linguaggi che hanno caratterizzato la scena artistica contemporanea a Parigi, che è stato il grande laboratorio della modernità. Dalla matita al carboncino, dalla tempera all’acquerello, alla gouache o al collage, dalla figurazione all’astrazione, i protagonisti delle avanguardie sperimentano su carta composizioni, forme, figure, talvolta accostamenti cromatici, con la libertà espressiva e l’immediatezza creativa proprie di queste tecniche.

La rivoluzione dei garofani a Milano

Dal disegno alla fotografia che testimonia la Storia. Fino al 3 novembre Palazzo Moriggia – Museo del Risorgimento di Milano ospita L’alba che aspettavo. Portogallo, 25 aprile 1974 – Immagini di una rivoluzione, una mostra proposta e presentata dall’Ambasciata del Portogallo in Italia. La mostra, a ingresso gratuito, ripercorre a cinquant’anni di distanza gli eventi della rivoluzione dei garofani (così chiamata per il gesto di una donna, Celeste Caeiro, che in una piazza di Lisbona cominciò a offrire garofani ai soldati): un grande evento collettivo, un momento di svolta per il Paese, le sue riforme e la sua vita sociale; per le città come Lisbona, che scoprono una nuova forma di partecipazione collettiva, per l’informazione che inaugura nuove forme di comunicazione. Lisbona, 25 aprile 1974, ore 00:20. Dalla stazione radio Renascença partono le note di una canzone: Grândola Vila Morena. È il segnale per dare l’avvio alle operazioni militari che in brevissimo tempo portano alla fine della dittatura e all’inaugurazione di una nuova epoca per il Paese e l’Europa intera.

Il percorso espositivo presenta un insieme di immagini di grandi autori, come i portoghesi Alfredo Cunha e Carlos Gil, gli italiani Paola Agosti, Fausto Giaccone, internazionali come Sebastião Salgado, Ingeborg Lippman, Peter Collis. Una cronologia particolareggiata accompagna l’esposizione e ripercorre eventi e protagonisti della rivoluzione dei garofani, dal 25 aprile 1974 fino alla promulgazione della nuova costituzione, il 25 aprile 1976. Il percorso è scandito da una serie di temi – dalla Riforma Agraria alla decolonizzazione, al ruolo delle donne, all’esplosione di creatività grafica.

“Parigi era una festa” a Milano

E parlando di storia, stavolta intrecciata fittamente alle arti e alla letteratura, sempre a Milano la Kasa dei Libri ospita una mostra molto particolare, “Parigi era una festa”, dedicata agli strepitosi anni Venti e Trenta nella Capitale francese, raccontati attraverso libri, fotografie, manifesti e pubblicazioni di vario genere. Parigi negli anni tra le due guerre era la città in cui Ezra Pound e Gertrude Stein si riunivano alla mitica Shakespeare and Company, i ventenni Hemingway e Miró si incontravano per tirare di boxe, e Picasso e Dalí sovvertivano i canoni dell’arte. I costumi liberali, il clima cosmopolita, i teatri, i caffè, i jazz club, le gallerie d’arte attiravano da ogni parte del mondo scrittori, coreografi, cineasti e artisti desiderosi di mostrare il proprio talento: “Se hai avuto la fortuna di vivere a Parigi da giovane, dopo, ovunque tu passi il resto della tua vita, essa ti accompagna perché Parigi è una festa mobile”, scrive Ernest Hemingway in Festa mobile. La Parigi degli anni ’20 e ’30 era appunto una festa qui raccontata con otto aree tematiche, dagli stranieri a Parigi, tra i quali spicca anche James Joyce, ai surrealisti, dalla Parigi letteraria del Quartiere Latino agli artisti di Montmartre. La mostra si può visitare, a ingresso gratuito, fino al 20 ottobre.

Henri Cartier-Bresson a Rovigo

E un artista dell’obiettivo è in mostra anche a Rovigo, fino al 26 gennaio. A Palazzo Roverella viene proposta la più importante mostra monografica italiana su Henri Cartier-Bresson, incentrata sul lungo rapporto tra il maestro francese e il nostro Paese.

Per la prima volta viene documentato in maniera esaustiva e approfondita il rapporto tra colui che è stato definito “l’occhio del secolo” e l’Italia. Attraverso circa 200 fotografie e numerosi documenti – giornali, riviste, volumi, lettere -, la mostra ripercorre le tappe di un rapporto iniziato prestissimo, già negli anni Trenta, e proseguito sino al momento in cui Cartier-Bresson ha abbandonato la fotografia, negli anni Settanta.

Scandita cronologicamente, la mostra inizia con il primo viaggio italiano avvenuto all’inizio degli anni Trenta da un giovanissimo Cartier-Bresson (nato nel 1908), che aveva appena abbandonato definitivamente la pittura per la fotografia, in compagnia dell’amico André Pieyre de Mandiargues, giovane poeta e scrittore, e della sua compagna, la pittrice Leonor Fini. Da questo viaggio di piacere, il fotografo scatta alcune delle sue immagini più famose, tutte presenti nella sezione di apertura della mostra.

Il secondo viaggio, non meno significativo, avviene all’inizio degli anni Cinquanta e tocca l’Abruzzo e la Lucania, allora terre di grande interesse culturale, sociologico e per l’appunto fotografico, emblema di quel Sud in cui si affrontavano tradizione e modernità, povertà e cambiamenti sociali. Figura centrale nella costruzione dell’immagine del Sud e in particolare di queste regioni è lo scrittore e pittore Carlo Levi, riferimento fondamentale per i tanti fotografi, italiani e stranieri, che si muovono tra Matera e i paesi del territorio, tra cui Scanno nei pressi di L’Aquila, divenuta celebre proprio grazie agli scatti di Cartier-Bresson e più tardi di Giacomelli. Particolarmente interessanti, anche dal punto di vista storico, sono le immagini della distribuzione delle terre, un momento cruciale nella storia recente del Paese.

Divenuto ormai una leggenda vivente della fotografia, Cartier-Bresson ritorna a più riprese in Italia tra gli anni Cinquanta e Sessanta realizzando servizi per le grandi riviste illustrate dell’epoca, tra cui “Holiday” e “Harper’s Bazaar”, dedicati soprattutto a Roma, Napoli, Venezia, le grandi città che suscitano l’interesse dei lettori stranieri, e a Ischia e alla Sardegna, tappe che permettono al fotografo di esercitare il suo sguardo sugli usi e i costumi del paese e dei suoi abitanti.